| |

|

|

Le roi des Aulnes - Abus Dangereux - N° 85 - décembre/janvier 2004 Le roi des Aulnes - Abus Dangereux - N° 85 - décembre/janvier 2004

LE ROI DES AULNES

| |

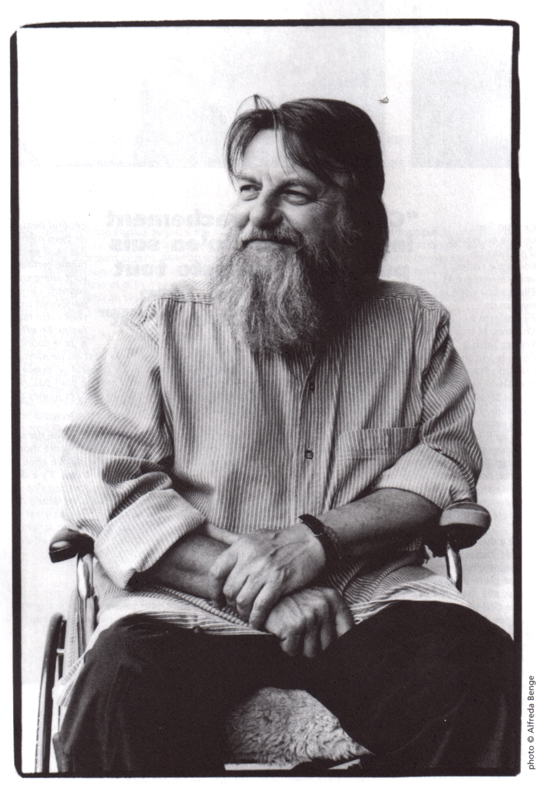

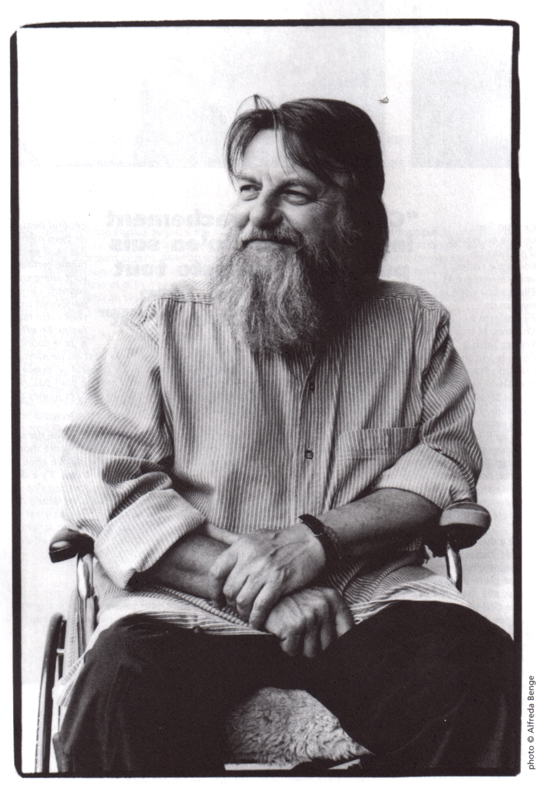

Six ans après Shleep, le génial pataphysicien anglais revient avec son septième véritable album en trente-deux années d'une carrière unique dans le monde de la musique populaire. Epaulé par Paul Weller, Brian Eno, Karen Mantler ou Phil Manzanera, Robert Wyatt reste fidèle à une vision musicale iconoclaste rare, rencontre de jazz, de pop et de musiques du monde avec un style vocal toujours aussi inimitable depuis son chef d'œuvre Rock Bottom paru en 1974. Nous l'avons rencontré, en grande forme, la barbe fleurie, la langue ondoyante, le regard bleu et malicieux, dans le patio d'un hôtel de Saint-Germain-des-Prés, autour d'une assiette de fromages, de fraises et d'un paquet de Gitanes.

|

|

| |

|

Vous semblez avoir une relation privilégiée avec ce quartier ?

C'est effectivement un plaisir que de me retrouver ici, à Saint-Germain-des-Prés. J'adore cette atmosphère littéraire. Il y a quelque temps, j'avais adapté des poèmes de Philippe Soupault pour une pièce musicale de Michael Mantler. Nous sommes juste à côté de la rue Saint-Benoît, une atmosphère que l'on retrouve sur "Old Europe", le deuxième morceau de mon nouvel album.

Où avez-vous trouvé l'idée de "Old Europe" ?

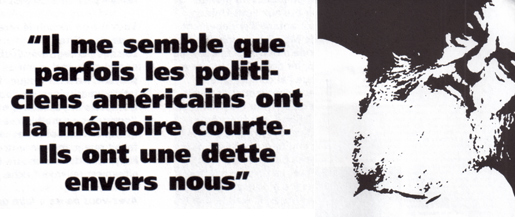

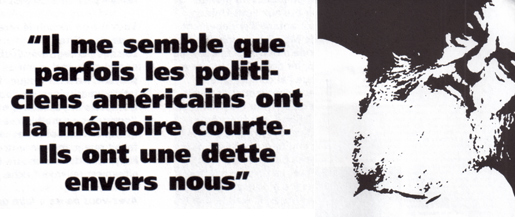

J'avais la musique, sans les paroles. Tout ce que je pouvais dire à Alfie, c'était qu'avec cette musique, j'avais le sentiment de voir des vieux films français que regardait mon père, comme Touchez-Pas au Grisby, ce genre de film en noir et blanc avec Jean Gabin [en français]. Ensuite, elle a écrit les paroles, selon ma propre nostalgie et non celle de mon père. Lorsque j'étais enfant, je suis venu ici pour la première fois à l'âge de dix ans et c'est là que j'ai commencé à découvrir toute la magie du monde que l'on n'enseigne pas à l'école [rires]... Les filles, le jazz, tout cela... St-Germain-des-Près a été un baptême culturel, pour toujours. Toute cette atmosphère est restée avec moi à jamais. Les gens disent « les années cinquante sont les années cinquante, à quoi bon revenir en arrière ». Mais dans ma tête, les années 1950 sont toujours là. C'est là que "Old Europe" trouve son origine. Lorsque Alfie écrit des paroles, elle utilise des images et des moments très spécifiques. Le plus souvent, il s'agit de choses qu'elle a vues en photos. Dans ce cas présent, elle a utilisé la photo de Miles Davis et de Juliette Gréco à Saint-Germain-des-Prés. Cette photo symbolise toute une époque, celle d'avant le rock'n'roll et de la magie qui était encore là. Encore aujourd'hui, il est utile de rappeler aux amnésiques de la politique américaine et britannique l'importance qu'a joué l'Europe pour développer non seulement sa propre culture, mais aussi le meilleur de la culture américaine qui n'était pas vraiment apprécié outre-Atlantique. Comme tous ces musiciens de jazz qui ont trouvé exil en Europe. Il me semble que parfois les politiciens américains ont la mémoire courte. Ils ont une dette envers nous. Car ici en Europe, nous avons toujours laissé se développer les artistes, d'Ernest Hemingway à Joséphine Baker en passant par Kenny Clark, Bud Powell ou Miles Davis.

Est-ce lors de cette première visite en France que vous êtes vraiment devenu intéressé par la musique ?

J'ai toujours été attiré par la musique. Mon père possédait des disques. Il avait été musicien classique. Il aimait Mozart, Debussy, Ravel et Benjamin Britten. Il y avait donc toujours de la musique à la maison. Il m'a aussi fait écouter le jazz de son enfance, Duke Ellington et Fats Waller, mais rien ne m'avait préparé à la réalité de vivre et de travailler dans une ville avec de vrais musiciens, car je ne connaissais seulement les livres et les disques. Tout ce que l'on apprend dans les livres existe dans la réalité, avec ce pouvoir incroyable de pouvoir faire exploser votre imagination.

|

Est-ce enfant que vous avez décidé de devenir musicien professionnel ?

Non, je pensais que les musiciens étaient des magiciens, qu'il était impossible pour un simple mortel d'être musicien ! Le seul moyen d'approcher cela était pour moi par le biais de la peinture. Là encore, mon père m'a fait découvrir les grands peintres de la première moitié du vingtième siècle grâce à des reproductions. Beaucoup de mon esthétique vient de là. Non, vraiment, je n'avais aucune intention de devenir musicien enfant.

Grandir dans l'Angleterre de l'après-guerre au sein d'un tel environnement artistique était pour le moins rare... ?

Il me semble que oui. [rires] Mais je ne le savais pas à l'époque ! Cela me paraissait parfaitement normal. Mais d'une autre manière, aucune des autres familles que je visitais à cette époque ne mangeait d'ail et de spaghetti et encore moins ne buvait du vin français ! Il s'est avéré que je suis devenu une sorte de privilégié auquel on donnait beaucoup de choses à penser, en particulier car j'étais misérable à l'école. Je ne comprenais pas la logique des cours. Si le but de l'école était de vous donner des idées et de vous préparer à la vie, je n'avais aucune perspective en ce qui me concernait. Rien pour moi ne semblait me préparer à une vie après l'école ou à quelque chose que je puisse faire. J'ai donc quitté

l'école à l'âge de seize ans. Durant six ans, j'ai fait divers petits boulots, que ce soit faire la plonge dans un restaurant ou travailler comme garde forestier.

D'après les illustrations d'Alfie sur "Old Rottenhat", vous semblez avoir recréé cet environnement artistique chez vous, entouré de livres, de disques, de peintures et de photographies...

En réalité, nous vivons de manière très discrète, Alfie et moi. Nous formons une petite famille. Nous habitons une maison dans une petite ville pas très loin de la côte. Sa mère et son chien n'habitent pas très loin de chez nous. Je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que nous faisons. Nous sortons très peu. Il n'y a pas de restaurants, ni de cafés où nous vivons. Nous avons quelques amis. Nous sommes à un âge où il est vrai que nous avons accumulé beaucoup de livres, de disques et de souvenirs. Notre vie est plutôt domestique, nous ne faisons pas de festins culturels. Nous sommes juste un petit couple d'âge moyen qui habite une petite ville anglaise.

Comment gardez vous contact alors avec les suspects habituels, Brian Eno, Phil Manzanera... ?

Nous ne gardons pas contact. Nous nous rencontrons juste occasionnellement. Nous sommes de nouveau en mesure de visiter Londres. Une amie a mis à notre disposition un petit appartement, avec une salle de bains adaptée. Londres est si cher ! Le studio de Phil Manzanera est très accueillant. J'avais enregistré Shleep chez lui, mais dans son studio précédent. Ce nouveau studio, plus petit, est intégré à son appartement. Il est beaucoup plus facile pour moi de faire des disques ainsi. Je n'ai pas à regarder la pendule tout le temps ! Les studios sont devenus si chers aujourd'hui. Phil me facilite la vie. Il habite à Kitburn et cela est très facile pour des musiciens que je connais de passer nous voir. Brian Eno habite non loin de là, il vient à vélo. Il n'a pas de voiture. Parfois il participe, parfois, il donne juste son avis, « essaie ceci, essaie cela »...

Est-ce ainsi que l'album a été enregistré ?

Non, pas vraiment. J'ai préparé ce disque comme si je devais le faire entièrement seul. J'ai enregistré des disques tout seul par le passé, comme End Of An Ear, Old Rottenhat, Dondestan... Je suis donc toujours prêt a enregistrer ainsi. Mais s'il est possible que des musiciens viennent m'aider, pour rajouter des couleurs, de la batterie ou de l'excitation, alors s'ils sont là et qu'ils sont disponibles, ils viennent. Parfois, ils passent juste dire bonjour. Brian Eno passait avec des fruits du marché et faisait un massage à ma femme. C'était tout, mais c'était important. Je n'avais jamais travaillé avec certains de ces musiciens auparavant. Notamment avec le saxophoniste israélien Gilad Atzmon. Cela fait quelques années qu'il vit à Londres, il est devenu citoyen britannique. Je lui ai demandé s'il voulait participer à ce disque. Il a travaillé sur "Insensatez", la reprise de Jobim. Je lui ai demandé de rajouter un solo de clarinette à la fin de ce morceau. Il aime la voix de Karen Mantler, alors il était heureux d'y participer. Sur ce morceau, on retrouve le "Karenatron", une sorte de machine que j'ai inventée à partir d'un clavier qui retranscrit sa voix. C'est une sorte de mellotron. Je fais chanter toutes les notes à Karen et cela est retranscrit électroniquement par le clavier. Nous avons donc une sorte de chœur chanté par Karen et Gilad joue ce solo. Il m'a demandé si je voulais un bassiste. Il m'a présenté à Yaron Stavi, un autre israélien qui habite non loin de chez Phil. Il est venu. C'est un musicien accompli, beaucoup plus que moi, en classique et en jazz. Il a joué sur "Forest", ainsi que sur ce morceau arabe qui clôture le disque, "La Ahada Yalam".

C'est peut-être le plus beau morceau de l'album...

J'avais le CD d'Amal Murkus, qui a interprété la version originale. Je trouvais ce disque magique. Mais je ne pensais pas pouvoir faire quelque chose avec la musique arabe, car elle si différente de ce que je connais. Je voulais juste avoir cette composition sur le disque en demandant à quelqu'un d'autre de la jouer. Une des raisons de l'exil de Gilad est qu'il a beaucoup de respect pour la culture arabe. En Israël, il ne voulait pas vivre dans cette ambiance coloniale. Ce n'est pas un couard, il a fait l'armée. Mais il s'est dit, « je suis un musicien de jazz, je n'ai rien à voir avec ce nationalisme, je suis antiraciste ».

|

Il est né en Israël, il a essayé d'y vivre et il est parti. Peut-être qu'un jour, il fera la paix avec son pays. Il dit : « nous sommes en exil depuis des siècles et nous avons tout de même réussi à accomplir de grandes choses, Chagall, Einstein... ». Il veut continuer dans cette tradition d'exil, il n'aime pas le confinement nationaliste. Je ne peux pas parler pour lui, mais nous avons beaucoup de points communs. Il était très intéressé pour essayer de jouer ce morceau. Il collabore avec des musiciens et des chanteurs palestiniens à Londres. La plupart sont originaires d'Haïfa, qui est la ville la plus progressiste et tolérante d'Israël. Comme la Nouvelle-Orléans à l'époque de la ségrégation raciale. Il a joué de manière très belle sur le morceau jazz, mais il ne savait pas comment aborder "La Ahada Yalam". Au final, il a suivi la version d'Amal, de manière très douce, à la clarinette. On pouvait à peine l'entendre dans le studio. Comme s'il respirait dans le micro. Et Yaron a ensuite rajouté sa double basse. On peut entendre que c'est un musicien de jazz, il dégage une vraie majesté dans son jeu. Puis Jennifer Maidman et moi-même avons joué le reste des accords. Je pensais que personne ne pouvait suivre ce morceau. Je l'ai donc mis à la fin, pour terminer le disque.

Quand Cuckooland a commencé à prendre forme dans votre esprit ?

Après la sortie de Shleep ? Même avant ce disque ! J'avais "Forest" et "Old Europe" sur des cassettes depuis des années. Et Alfie avait écrit ce poème "Cuckoo Madame", qui n'avait pas de musique. J'avais donc ces éléments depuis quelque temps. Mais parfois, il ne faut pas se forcer, il faut savoir attendre l'idée adéquate qui vient parachever ce qu'on avait déjà en place. Mais à cette occasion, j'ai dû un peu me forcer, du style «nous sommes dans un nouveau millénaire, je ferai mieux de continuer ce que j'ai en cours». Et bien sûr, il faut travailler pour gagner de l'argent. Je n'en gagne pas suffisamment pour m'arrêter de jouer. C'est pourquoi je suis un musicien de rock. Mais même les musiciens de rock que je connais aiment vivre ainsi et jouer alors c'est OK. C'est Alfie qui m'a vraiment aidé. Elle a écrit de nombreuses paroles, à sa manière, mais toujours avec une empathie pour mes propres sentiments.

Comment en êtes-vous venu à reprendre "Raining In My Heart", écrit par le couple Bryant et interprété par Buddy Holly ?

L'histoire des Bryant est unique. Felice était fille d'ascenseur dans un hôtel de Milwaukee. Elle a rencontré le violoniste Boudleaux Bryant dans son ascenseur. Ils se sont mariés trois semaines plus tard et ont passé quarante ans à écrire des chansons ensemble, pour Buddy Holly, les Everly Brothers, Roy Orbison et beaucoup d'autres. Je n'ai appris leur histoire qu'après avoir enregistré ce morceau. J'adore la pop des années 1950. Après "Cuckoo Madame" qui est une chanson très ambitieuse pour moi, je dois dire ici que j'essaie de pousser ce que je fais le plus loin possible, je ne suis qu'un musicien pop. C'est mon territoire. Je ne suis pas un compositeur d'avant-garde dans un sens classique. Je voulais juste un peu de modestie sur le disque, moi qui suis parfois si ambitieux musicalement parlant. C'est pourquoi j'ai choisi de reprendre "Raining In My Heart".

Ecoutez-vous toujours des disques pop ou rock ?

Des disques pop, oui. Je ne suis plus trop fan des groupes de rock. J'en ai gardé de mauvais souvenirs. [rires] Je ne pense pas que cela fonctionne. Les gens se plaignent que le marketing contrôle la pop, le style... Et la pop peut effectivement devenir très ennuyeuse, uniformisée, avec des danses stupides et des coupes de cheveux ridicules. Mais il me semble que la musique pop est très importante, car elle reste la musique de jeunes garçons découvrant de jeunes filles. La pop fait partie de la manière dont les garçons et les filles s'imaginent et deviennent romantiques les uns envers les autres. C'est très sérieux. Cela parait socialement correct, mais c'est la musique du peuple, des gens qui sont trop occupés pour se soucier vraiment de la musique ou qui ne sont pas vraiment intéressés par autre chose. Mais, ils possèdent un langage commun, celui des chansons pop, faciles à chanter. C'est exactement le rôle de la musique folk par le passé. Je respecte totalement la musique pop et les musiciens pop. C'est ainsi que j'ai commencé moi-même.

Quelles ont été vos expériences avec l'Amérique ?

Je n'en ai pratiquement pas ! J'ai joué là-bas la plus grande partie de l'année 1968. C'était une grande expérience car nous tournions avec Jimi Hendrix. Mais après cela, je n'ai jamais voulu y retourner. Je trouvais l'Amérique totalement étrange. Peut-être était-ce parce qu'ils parlent anglais ? Je pensais que c'était une culture aux antipodes de la mienne. Je me sentais plus chez moi en allant à Chinatown à Londres que parler de culture avec un blanc américain. Cela étant, certains de mes meilleurs amis sont américains, comme Karen Mantler et sa mère, Carla. Comme mon ami Michael Weddings [Aymeric Leroy me signale qu'il s'agit plus probablement de Michael Zwerin, journaliste auteur du premier article sur Robert Wyatt paru en 1967 dans la revue Down Beat en 1967! note de JPM], un musicien new-yorkais des années 1940 et 1950, qui est venu habiter à Paris au milieu des années 1960. Il écrit beaucoup sur les musiciens américains à Paris mais aussi sur les happenings. Je me suis senti très étranger en Amérique. C'était culturel. Je suppose donc que je suis profondément européen.

Quels sont les disques les plus importants de votre carrière ?

Mes disques sont comme mes enfants, donc il n'y a pas vraiment de favoris ! Ce serait immoral d'avoir à choisir. Certains sont grands, d'autres plus petits, d'autres beaux, mais ce sont tous mes enfants. Ceux qui me plaisent sont généralement les plus récents. Alors maintenant, j'ai encore la tête plein de Cuckooland. C'est notre nouvel enfant, encore tout mouillé... [rires]

II tiendra la route encore mieux que les autres ?

J'essaye de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris au fil de ma carrière, afin d'améliorer ma musique. Je suis chanceux d'avoir eu d'aussi bons musiciens qui sont venus me voir sur ce disque. J'avais laissé du temps pour que les chansons se développent, qu'elles aient un caractère propre et qu'elles ne soient pas une répétition d'autres chansons plus anciennes. Bien que l'on retrouve inévitablement mon style. Actuellement, j'aime donc Cuckooland.

Comme beaucoup de personnes, j'ai découvert votre musique par le biais de Rock Bottom et j'ai été fasciné par le caractère totalement intemporel de cet album, le fait que ce soit le genre de disque qui vous accompagne tout au long de votre vie. Un monde nouveau s'ouvre en effet à vous à l'écoute de "Sea Song"...

Merci. Que dire d'autre ? Lorsque je faisais cet album, je savais que j'avais trouvé comment créer notre propre univers, à Alfie et à moi. Un univers que je pouvais habiter au lieu de vivre dans le coin d'une planète étrangère. J'avais donc trouvé ma propre planète. Et aussi, j'étais incapable de me vendre dans un registre particulier, alors je ne me donne pas les moyens de savoir ce qui est à la mode telle ou telle année. Je n'ai jamais ressenti cela. Je ressens juste le fait de faire quelque chose qui me semble bien. Je ne peux pas être distrait par les nouveautés du moment.

Bien que cela m'influence aussi lorsque j'y pense. Avoir sur Rock Bottom, le trompettiste nigérian Mongezi Feza et Mike Oldfield à la guitare reste très lié à cette époque. Mais même lorsque je travaille ainsi avec des musiciens, je ne leur fais pas jouer ce qu'ils feraient normalement. Le contexte est différent. Il s'agit d'eux mais dans un autre monde, dans une sorte de petit pays dans lequel nous vivons. Cela parait prétentieux, n'est-ce pas ? [riresl

Vous avez dit lors de la mort de Mongezi, décédé d'une pneumonie dans un hôpital britannique, que s'il avait été blanc, il aurait été sauvé. Est-ce à cette période que vous avez pris conscience des réalités politiques sociales pour lesquelles vous vous battez toujours aujourd'hui ?

C'est effectivement à cette époque que je suis devenu confus et anxieux quant aux politiques du monde extérieur, surtout après avoir été aux Etats-Unis en 1968. Mais je n'avais pas pour autant d'engagement personnel. Jusqu'au décès de Mongezi, je me disais que ce qui se passait autour de moi n'affectait pas ma propre vie. Mais tout à coup, les politiques sont devenues personnelles. C'est là que j'ai compris que la politique agissait sur le monde dans lequel on vivait et la manière dont il était régi. Bien sûr que même si on ne s'intéresse pas à la politique, elle finit tôt ou tard par nous rattraper. Tout ce que je veux, c'est m'amuser, boire et jouer de la musique. Mais la plupart des gens dans le monde se battent juste pour avoir le droit de faire ces choses-là. Cela ne m'affectait pas auparavant, mais lorsque Mongezi est décédé, j'ai compris beaucoup de choses. Il avait le même âge que moi, trente-trois ans. Je suis encore en colère aujourd'hui contre ce qu'il lui est arrivé. Il pensait pouvoir s'échapper lorsqu'il a quitté l'Afrique du Sud. Mais la réalité du racisme l'a rattrapé. Il n'y avait malheureusement pas d'autres issues pour lui.

Vous êtes un des seuls artistes dont l'engagement politique ne sombre pas pour autant dans une quelconque forme de prosélytisme...

Je n'essaie absolument pas de rassembler les gens. Lorsque je chante, lorsque Alfie écrit, lorsque j'écris, ce qui est à l'intérieur vient à la surface. Politiquement, c'est très défensif. En ce qui me concerne, cela revêt plus de sens, dans l'art du moins, de défendre les gens qui sont injustement attaqués ou politiquement vilipendés que d'attaquer les gens qui les attaquent. Les paroles originales de « Forest », une sorte de gospel, étaient si énervées et si agressives qu'elles auraient convenues aujourd'hui. Je les avais écrites au début des années 1990, à l'époque de la première Guerre du Golfe. Je disais aux Américains « vous êtes les seuls types à balancer ce genre de bombes, arrêtez de dire au reste du monde ce qu'il doit faire, c'est vous qui avez commencé... ». La chanson était très virulente. Puis je me suis dit, on peut chanter cela dans un contexte donné, mais cela reste de l'exploitation de le faire sur un disque parce que lorsqu'on achète un disque, c'est pour s'affranchir d'une certaine réalité. C'est comme si j'abusais de cette chanson en chantant ces paroles. Alors Alfie a écrit les nouvelles paroles, à propos des gitans qui sont mis au ban de la société britannique aujourd'hui.

|

Mais ce n'est pas vraiment une attaque contre qui que ce soit, c'est plutôt une célébration de cette survie extraordinaire des Roumains face à cette société qui les rejette. Ils vivent différemment mais ce n'est pas le problème. Si nous avons cette grande rhétorique qui fait de nous les champions de la liberté, de l'individualisme, alors pourquoi ces gens devraient se conformer à nos manières de vivre ? C'est donc une chanson de défense. Notre planète est trop petite. Mais je me fiche de savoir si les gens écoutent les paroles ou non. J'ai un ami israélien de votre âge qui me dit qu'il écoutait Rock Bottom sur son walkman en allant à l'école, sans savoir de quoi il s'agissait. Il avait une représentation mentale de ce disque à partir des sons et non des paroles. Plus tard, il a appris à parler anglais, pas pour nous, mais parce que les Américains parlent anglais. Même lorsqu'il parlait anglais, il m'a dit qu'il ne pouvait toujours pas comprendre. Car ce ne sont pas vraiment des paroles mais des mots avec des sonorités particulières.

Comment avez-vous trouvé ces sons de Rock Bottom, qui sont uniques et inégalés à ce jour ?

La base du disque n'était pas un mellotron mais un petit clavier qu'Alfie m'avait trouvé à Venise. Elle travaillait sur un film à l'époque. Je l'aimais parce qu'on pouvait contrôler le vibrato et faire que la vitesse du vibrato s'accommode à ma voix. Et si on le doublait, je pouvais modifier légèrement la vitesse, ce qui donnait une sorte de mouvement à l'intérieur du clavier. Je me suis toujours dit que si j'utilise un clavier, il ne faut pas qu'il sonne comme une machine. Mais plutôt comme un clavier qui possède un élément brut ou une qualité humaine ou animale, car le problème avec la technologie moderne et ces sons fantastiquement modernes, est qu'elle a perdu toute humanité. Une des choses que je veux en musique, c'est avoir de la compagnie. Alors, j'essaie de modifier certains éléments lorsque j'utilise des machines, pour les rendre plus sales ou plus boueuses.

Vous a-t-on demandé récemment de collaborer avec certains artistes ?

Lorsque j'enregistrais Cuckooland, Phil Manzanera enregistrait également un album solo. Il n'en fait pas souvent, mais ces disques font ressortir ses origines latino-américaines. J'ai joué des percussions, de la trompette et j'ai chanté sur certains morceaux. J'espère que cet album va sortir. J'ai dû refuser quelques collaborations car je devenais trop distrait. Il fallait que je me concentre sur Cuckooland. Je voulais l'appréhender comme un tout dans ma tête, car cet album est tellement riche.

Avez-vous pensé à faire un album avec Brian Eno ?

Nous enregistrons de la musique tous les trois avec Alfie depuis des années dans son studio. C'est un ami très cher, un homme admirable. Nous avons donc quelques morceaux qu'il n'utiliserait jamais sur ses propres disques et que je n'utiliserais pas non plus. Alors un jour, nous pourrions sortir un album ensemble, qui serait une sorte d'hybride. Mais il est très occupé. Un de ces morceaux est conçu avec un rythme électronique très dansant et disco. J'ai ramené ce morceau à la maison et j'ai surimposé un solo de trompette frénétique très free jazz. Et jamais il ne choisirait cela pour son disque. Et jamais je ne prendrai un morceau électronique comme celui-ci sur le mien. Si cela pouvait aussi faire rigoler quelqu'un d'autre, nous pourrions sortir cet album...

Les rééditions de votre catalogue sur Ryko de 1997 sont parfaites...

Oui. Cela a fait une grande différence pour mon état mental. Le fait de savoir que tout ce que j'avais enregistré était dispersé aux quatre vents. Enfin, après des années de lutte, j'ai regagné les droits de mes enregistrements des années 1970. Cela a permis de rénover quelques idées, notamment artistiques avec les pochettes d'Alfie. L'abstraction totale de Old Rottenhat se réduit très bien au format cd. Les nouvelles illustrations de Rock Bottom sont superbes. J'ai aussi, par ce biais, redécouvert mes chansons latino-américaines.

Quels seraient selon vous les moments marquants de votre carrière ?

Pour être honnête, il me semble que plus les années passent et plus j'aime ma carrière. Chaque année, Alfie et moi essayons d'apprendre les leçons du passé. Vieillir n'est pas si mal, on peut recommencer certaines choses et devenir sages. C'est un cliché, mais on gagne en sagesse ce que l'on perd en énergie de la jeunesse. Et mentalement, je ne me sens pas vieux. Je me sens même ridiculement comme un enfant [rires]. Comme l'a chanté Bob Dylan « J'étais tellement plus âgé à cette époque que maintenant ». Et enfin, j'ai trouvé une maison de disques honnête. Rough Trade et Geoff Travis étaient aussi biens, mais ils luttaient durs. Et je luttais également pour savoir comment fonctionner. Je lutte toujours en ce qui concerne les côtés pratiques de la vie, mais maintenant avec le studio de Phil Manzanera, et ce jeune ingénieur du son, et Alfie à mes côtés, je me sens mieux.

Est-ce à dire qu'un nouvel album suivra prochainement ?

Je ne pense pas. Tout ce que j'avais accumulé depuis des années, je l'ai mis sur Cuckooland car il fallait que j'avance. Le futur est maintenant. Je me sens vidé de ma tête après ce disque. Cela est un soulagement mais une forme d'exhaustion également.

Exception faite de Rock Bottom et de Ruth Is Stranger Than Richard, la plupart de vos disques ont toujours été espacés de plusieurs années. Est-ce votre rythme de travail ?

[Il allume une Gitane bleue] La vie peut être difficile. Par exemple, lorsque nous avons déménagé de Londres au nord de l'Angleterre au cours des années 1980, en aménageant dans notre nouvelle maison, le plancher était tellement pourri que le piano est passé à travers. Beaucoup de choses pratiques difficiles se sont produites. On ne peut pas opérer comme une machine, la vie peut devenir délicate. Mais bon nombre de personnes ont des vies plus difficiles que les nôtres.

Au cours de votre vie, vous avez notamment vécu à Venise et à Barcelone. Pensez-vous notamment que vous pourriez vivre et travailler ailleurs que chez vous ?

Si je n'étais pas si physiquement piégé, Alfie et moi aurions quitté l'Angleterre, il y a bien longtemps. Mais je suis dépendant des hôpitaux britanniques. J'ai maintenant développé une sorte de routine avec les spécialistes de la colonne vertébrale, que je vois tous les ans. Ils me connaissent et je sais qu'en vieillissant, tous les problèmes que je pourrai rencontrer seront plus facilement traités avec eux. Ce fauteuil roulant et son entretien sont gratuits. Je connais tous mes commerçants. Il y a trente ans, cela ne m'aurait pas dérangé... Mais aujourd'hui, à l'approche de la soixantaine, je ne peux plus faire comme si j'avais vingt ans et partir avec mon sac à dos.

Mais vous voyagez pourtant partout avec vos chansons, à Cuba, en Israël, au Japon, en Irak, au Chili, en Afrique du Sud...

Oui, comme une forme de compensation. Je suis heureux d'être musicien. Certains de mes contemporains sont écrivains en Grande-Bretagne et ils me paraissent être piégés, d'une certaine manière, dans une sorte de britannicité, qui traduit une forme de narcissisme culturel anxieux. Je ne voudrais pas vivre là-dedans. En tant que musiciens, nous sommes plus libres. Il n'y a pas de réelle histoire musicale importante en Grande-Bretagne. Alors si l'on s'intéresse à la musique, il faut regarder en dehors de chez soi. Ou regarder ce qu'ont amené des étrangers et des exilés. C'est pourquoi j'aime les grandes villes comme Londres ou Paris, qui ont l'air de microcosmes d'empires désintégrés. Et même à la maison, je voyage. J'écoute des disques du Cap-Vert, c'est chouette de découvrir tout cela. J'assiste à des concerts à Londres et je voyage aussi, je parle à des musiciens étrangers. Des musiciens comme Gilad m'apportent une fraîcheur nouvelle. Il souffle l'histoire jazz, turque, levantine et ottomane dans sa clarinette. Je suis sûr qu'un jour, ce conflit israélo-palestinien ne sera qu'un mauvais rêve, mais maintenant, pour des gens comme lui, il s'agit de vivre. Le monde est frénétique. Alors superficiellement, on regarde son esthétique.

Florent Mazzoleni

|