Le plus grand chanteur à roulettes du monde se nomme Robert Wyatt. Il est anglais, a cinquante-cinq ans, une barbe un peu plus longue que celle de feu Kubrick, mais un cottage moins spacieux. Sa musique est profonde et subtile, inattendue, mélodies folk très simples brusquement emportées vers la dissonance, escalades d’accords déplaçant de proche en proche la tonalité initiale. Éléments de base désuets (piano, guitare, saxophone). Sans doute la seule rencontre du rock et du jazz qui ne s’abîme pas dans la neutralisation réciproque, dans l’impasse tiède du jazz-rock.

La femme de Robert Wyatt se prénomme Alfie. Les notes de pochette rappellent, avec beaucoup de douceur, qu’elle co-écrit les textes de presque toutes les chansons. Je me demande comment ils font, et qui trouve les noms étranges de ces albums, Ruth is stranger than Richard, Dondestan, Animal film soundtracks. Le titre de Rock bottom, toutefois, m’est avis que c’est lui qui l’a trouvé : en 1973, sa chute depuis une fenêtre l’a laissé sur le cul, paraplégique. De là, les roulettes.

(Un peu plus tard, à une époque où sa musique avait brièvement émergé à la surface des radios et des charts, l’émission télévisée Top of the pops refusa de le laisser chanter pour cause de fauteuil roulant. Il lui fallut des semaines pour obtenir gain de cause — ensuite de quoi sa musique replongea, avec un jet de vapeur, tout au fond de l’océan).

Robert Wyatt est communiste. Du Parti Communiste britannique, il dit : « C’est lui qui m’a quitté, pas moi. Il s’est juste dissous dans l’air, comme ça, tranquillement, depuis dix ans. Moi, je n’ai toujours pas trouvé de meilleure analyse de la façon dont le monde contemporain est organisé que l’analyse marxiste. »

À ce stade du récit, il faudrait dire que la voix de Wyatt s’envole, extirpant de ce corps mutilé et de cet engagement fantôme des notes aériennes, d’une pureté inouïe. La vérité est qu’elle ne s’envole pas du tout. S’y appliquerait plutôt le constat souriant qui ouvre l’une des chansons : « Giving free wills, but whithin certain limitations. » Robert Wyatt chante comme un homme assis, dont la poitrine est comprimée par un diaphragme perpétuellement bloqué en position haute, et dont le souffle est très limité. Sa voix est dos au mur — littéralement, une voix de tête. Comme si, disons, Joseph Deller ou quelque autre haute-contre avait inhalé du ciment. Son falsetto, que ne soutient aucune réverbération, est un homme sans ombre. D’un point de vue strictement musical, c’est en tous points bouleversant.

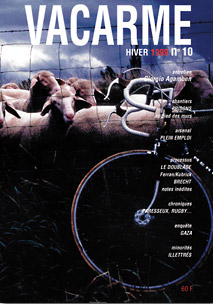

Robert Wyatt a sorti, voici deux ans (chez Rykodisc), un album intitulé Shleep, et qui a bien marché. Shleep est un mot-valise, compression intraduisible de « sommeil » et « moutons ». La première chanson de l’album, Heaps of sheeps (disons, « des tas de moutons ») raconte ceci : je ne peux pas dormir, et je décide de compter les moutons. Ils sautent la barrière, de droite à gauche, un par un. Se retrouvent de l’autre côté. Mais pour aller où ? Nulle part. Ils n’ont nulle part où aller, ne veulent ni ne peuvent quitter la scène, rien n’est prévu à cet effet — et il en vient toujours, un par un s’entassant dans l’étroite clôture qui sépare la barrière du bord de mon sommeil. Plein de moutons, qui sautent et s’entassent sur la gauche, en foule moutonnante. Je ne peux plus dormir.

Ceci pour dire : la prochaine fois que l’on arguera, devant vous, de la fin des clivages et de l’inanité qu’il y aurait aujourd’hui à distinguer la droite de la gauche, rappelez-vous. Est à gauche, celui qui ne peut pas dormir parce qu’il se demande, la barrière passée, ce que deviennent les moutons.