| |

|

|

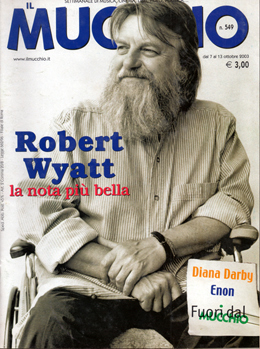

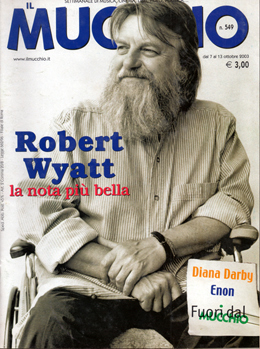

La nota più bella - Robert Wyatt - Il Mucchio - N. 549 - dal 7 al 13 ottobre 2003 La nota più bella - Robert Wyatt - Il Mucchio - N. 549 - dal 7 al 13 ottobre 2003

|

|

Robert Wyatt la nota più bella

L’incontro del sottoscritto con Robert Wyatt - il primo da artista a giornalista, il seconde da artista a fan - avviene nel giardino dell'hotel Les Meridiens di Torino, attiguo all'ex complesso industriale del Lingotto presse il quale il Nostro, nel 1997 e 1998, è stato ospite dell'ormai defunto Salone della Musica. Nel primo caso Wyatt presentava al pubblico il suo ultimo album Shleep, appena uscito, un'opera splendida che lo aveva fatto conoscere a una nuova generazione di appassionati di musica senza schemi, curiosi di capire cosa ci facessero personaggi agli antipodi come Paul Weller e Brian Eno nel disco di questo gentile signore dalla lunga barba bianca e dagli occhi sorridenti.

Nella seconda occasione, Wyatt ringraziava commosso gli artisti italiani coinvolti dal Consorzio Suonatori Indipendenti nel progetto di un album tributo in suo onore, The Different You. Questa volta, il motivo dell'incontro, riservato agli addetti ai lavori, è l'uscita di un nuovo disco, Cuckooland (n. 548). Inutile dire che si tratta ancora una volta di un'opera dalla vivacità commovente, che fuga i timori di chi, non sentendo più notizie, se non sporadiche (qualche cameo, la direzione artistica di una recente edizione del Meltdown Festival, alcuni brevi frammenti incisi per la colonna sonora del documentario Le peuple migrateur), temeva di non poter più sentire su disco quella voce. Una voce straordinariamente comunicativa, a tratti fragile e sul punto di rompersi, sempre dotata di grazia assoluta. Una forte impronta emotiva sposata a vie sonore che da sempre fuggono la banalità senza mai rifugiarsi in recinti di snobismo e tentazioni di arte alta e difficile.

Un percorso popolare e politico, militante e coerente, che ha sempre trovato il modo di esprimersi, dai Soft Machine, ai Matching Mole, alle collaborazioni e infine alla lunga carriera solista, attraverso un linguaggio impermeabile alle definizioni. In Cuckooland la particolarissima vena emerge attraverso brani diversi tra loro, confluenza di jazz e riferimenti etnici, blues, elettronica e melodie inclassificabili. Brani che possono contare sull'apporto della moglie Alfreda Benge, di Karen Mantler, autrice di tre brani, dei soliti Eno e Weller, di un David Gilmour intento a rispolverare la sua vena più blues, del jazzista Gilad Atzmon e di molti altri ancora, un'umanità varia che celebra l'umanità di un grande artista. Ecco Cuckooland nelle parole di Robert.

di Alessandro Besselva Averame |

|

Che tipo di luogo è Cuckooland del titolo?

È una cosa un po' folle. C'è una Cockooland nella mia testa, e poi c'è una Cuckooland che rappresenta il mondo nel ventesimo secolo. Ê stato un suggerimento di Alfie, c'è un riferimento al cuculo in una delle canzoni di cui ha scritto il testo, Cuckoo Madame. Tuttavia, la ragione principale per cui mi piace è che ha una lieve assonanza con Alice In Wonderland. Il Paese delle Meraviglie è, per l'appunto, meraviglioso, ma allo stesso tempo è strano, bizzarro. E pure un poco spaventoso.

Shleep è nato dopo un periodo difficile, nel quale hai avuto problemi di insonnia. In un certo senso quell'album celebrava la liberazione dalla condizione di disagio in cui ti eri venuto a trovare. C'è stato, questa volta, un motivo forte che ti ha convinto a tornare in studio per registrare?

Sono sorpreso di essere ancora vivo in un nuovo secolo, è una cosa che mi ha preso completamente alla sprovvista. Proprio quando inizi ad abituarti al precedente, se lo portano via e ne iniziano un altro (risata, Ndl). E così mi sono trovato a essere ancora una volta completamente innocente di fronte al mondo, come chiunque altro. Osservo quello che accade intorno a me, ma poi mi accorgo di essere ancora vivo, quindi devo rimboccarmi le maniche, devo riprendere a fare il mio lavoro. È una bella sorpresa scoprire di essere ancora in grado di farcela. Nel corso degli ultimi anni, a casa - solo ultimamente, da una decina d'anni all'incirca, ho tutti gli strumenti a portata di mano, piatti, tromba, piano - mi sono divertito a suonare tutto quello che avevo a disposizione, un divertimento che aveva a che fare soprattutto con l'atto fisico in sé, e in questo modo ho racimolato per strada qualche frammento di melodia. Mi sono molto semplicemente reso conto che nella mia vita c'era uno spazio nel quale potevo mettere insieme tutta quella roba. Dopo i primi tentativi il materiale era nel complesso troppo minimale, da un certo punto di vista incompleto, e perciò dovevo escogitare un modo efficace per risolvere il problema. Per prima cosa, mi sono detto, potevo interpretare delle canzoni che già esistevano e che non avevo mai suonato prima, un paio di canzoni piuttosto conosciute, ma anche alcuni brani di Karen Mantler, artista che fa parte di tutta una categoria di musicisti giovani e validi che scrivono brani al di là dei generi, mi viene in mente anche Cristina Donà. Le canzoni di Karen non appartengono né al rock né al jazz, ma sono decisamente buone. Lavorare con persone del genere rende giovani, non si è trattato solamente di incontraria e suonarne le canzoni, ma di un vero e proprio processo di ringiovanimento. Avevo un po' di testi pronti per la musica composta fino a quel momento, le parole di Just A Bit ad esempio, ma siccome Alfie si è divertita parecchio a scrivere i testi nei miei due lavori precedenti, Dondestan e Shleep, ha contribuito anche questa volta con parecchio materiale. Mi conforta sapere che mentre io scrivevo le musiche lei mi forniva il materiale da elaborare con la voce, il suo contributo ha in un certo senso completato la parte mancante. A quel punto abbiamo pensato che ci fosse materiale a sufficienza per entrare in studio. Occorre aggiungere che Phil Manzanera mi ha offerto l'opportunità di utilizzare il suo nuovo studio di registrazione londinese. Sono stato praticamente il primo ad entrarci lo scorso anno, e ci sono tornato al principio di quest'anno. Ha un'ottima acustica, la vernice sui muri è ancora fresca. Phil, poi, è una ottima persona, ti rende facile il lavoro.

In Shleep c'erano alcuni esperimenti non esattamente melodici, come The Duchess e Was A Friend. Mi sembra che questa volta tu abbia privilegiato soluzioni canore più lineari.

Si, sono d'accordo, ma non è stata una mossa Intenzionale, non ho mai dei piani quando realizzo un disco. Tuttavia mi sembra di ricordare di aver letto da qualche parte una frase di Igor Stravinsky, magari un po' pretenziosa ma seconde me illuminante, che spiegava come fosse possibile imparare ogni cosa sulla musica, la sua architettura ad esempio, traendo da altri idiomi concetti come struttura, forma, matematica della composizione e così via, mentre l'unico elemento che appartiene esclusivamente alla musica è la linea melodica. Col tempo il mio interesse per l'argomento si è intensificato. È una qualità specifica della musica, e mi sono completamente immerso, se vuoi, in questa ricerca melodica. È una qualità che riesce a emergere nelle situazioni più disparate, nel coro dei tifosi sugli spalti di une stadio ad esempio. È una cosa speciale, e ci finisco dentro nello stesso modo in cui un'ape si lascia attirare dai fiori più colorati (risata, Ndl). Ah, vorrei aggiungere un'altra cosa, un'altra frase che mi ha molto impressionato quando l'ho letta. Sono state scritte lunghissime analisi sul contributo che ha dato Charlie Parker al sassofono, sulle soluzioni che utilizzava dal punto di vista armonico. Beh, c'è una citazione dello stesso Charlie Parker che dice: "Cerco semplicemente le note più belle". L'ho trovata una dichiarazione dolcissima e ho pensato, giusto no? È quello che sto facendo in questa fase della mia vita di musicista Cerco prima di tutto la nota più bella.

Una delle canzoni di Cukooland, Foreign Accents, è un omaggio assai particolare a chi ha perso la libertà a causa delle proprie idee, idee in contrasto con la logica militare della distruzione di massa. È un brano oserei dire minimale, che ripete come un mantra nomi di luoghi e persone. Come ti è uscita ?

Sono partito da un suono, avevo tirato fuori una specie di giro boogie woogie al piano che poco alla volta sembra essersi inspiegabilmente trasformato in una progressione alla Michael Nyman. È come se Nyman si fosse impossessato di me mentre ci stavo lavorando (risata, Ndl), una evoluzione che ha sorpreso me per primo. A questo si è allacciato il percorso sonore che disegnavano le parole che ho utilizzato, parole che mi piacevano molto. Si è trattato di un percorso a ritroso, tutto è partito dal suono di queste parole, trasformatosi in musica. Del resto, la parola stessa è musica. Mi piace parlare, usare le parole, ma essenzialmente quello che ho scelto di fare è realizzare dischi, e quindi creare musica. Sul motivo che mi ha spinto a fare determinate scelte a livello di contenuto, ecco, credo che in un certo senso si tratti della versione aggiornata di un mio vecchio brano, United States Of Amnesia. Entrambe le canzoni affrontano l'ipocrisia di fondo della politica estera anglo-americana.

Hai chiuso l’album con una versione strumentale di un brano originariamente cantato in arabo, La ahada yalam. Azzardo un’interpretazione : non sono davvero rimaste più parole per descrivere la tragedia del Medio Oriente ?

La ragione per cui si trova alla fine del disco è precisamente quelle : è al di là delle parole. Inoltre c’è une ragione pratica dietro alla scelta di registrarla in quel modo. Non sono in grado di cantare in arabo, non riesco neppure ad avvicinarmi al fraseggio della cantante, al modo in cui articola le parole.

È una cosa che mi è già successa, in Ruth Is Stranger Than Richard, quando abbiamo Song For Che di Charlie Haden, con Gorge Khan. Il suono nello specifico era quello di una sorta di fragile banda di strada latino-americana, e all'epoca pensai che non ci fosse nessun canto adatto ad accompagnarla, così la lasciai com'era. Ad un primo sguardo La Ahada Yalam sembra semplice, ma se la ascolti attentamente non lo è affatto. Gilad Atzmon, il sassofonista, pensava anche lui che si tratasse di un compito facile. Gli accordi di chitarra, ad esempio, potrebbero provenire da qualsiasi luogo del Mediterraneo, a un livello superficiale la struttura è semplice. Quando abbiamo iniziato a lavorarci, gli ho detto che non riuscivo a cantarla e gli ho chiesto se poteva suonarla per me. A questo punto devo aprire una parentesi su Gilad. Lui ha suonato moltissimo su questo disco, adattandosi di volta in volta alle esigenze del brano, mutando l'approccio per ogni canzone, lo stesso metodo che segue Annie Whitehead (trombonista al lavoro su Shleep e su alcuni brani di Cuckooland, Ndl), entrambi adattano la loro musica senza rinunciare comunque a dare una loro impronta. Gilad si chiede di che cosa può avere bisogno una determinata canzone, in che modo può essere utile, è molto bravo in questo. Trattandosi di un jazzista, l'operazione è molto veloce. Nel caso di La ahada yalam mi è particolarmente piaciuto il suo modo di suonare. La sua qualità più evidente è una intensa sincerità, che credo derivi dall'aver studiato musiche diversissime tra loro. La ragione per cui ha lasciato Israele ed è diventato cittadino inglese, nonostante sia molto orgoglioso della cultura ebraica, ne abbiamo discusso spesso, è che non voleva vivere in una cultura dominata da una sorta di narcisismo spirituale.

|

|

Prima che affrontassi questo giro di interviste in Europa, Alfie mi ha raccomandato di non mettere Gilad nei pasticci, e la cosa più divertente è che lui mi ha telefonato proprio prima che iniziassimo la promozione, perché sapeva che avrei avuto delle interviste con dei giornalisti israeliani, avvisandomi che essere associato a lui mi avrebbe messo nei guai laggiù!

Comunque, in sintesi è accaduto qualcosa di simile al caso dei musicisti bianchi e neri che negli Stati Uniti lavoravano gomito a gomito molto prima che le persone comuni potessero farlo. lo penso che, per quanto triste, questa canzone rappresenti un piccolo momento utopico, un brano arabo suonato da un uomo che è stato nell'esercito israeliano e che poi se ne è andato, mandando al diavolo tutto, proprio perché non è un razzista, non è in grado di trovare quell'impulso in se stesso e quindi non può adottare l'attitudine di superiorità coloniale che gli viene richiesta, in particolare facendo parte di un esercito. Gli piace davvero la musica araba, e fa quello che fanno tutti i buoni artisti, celebra la diversità, non è spaventato dalle differenze, ha sufficiente fiducia in se stesso e nella sua arte per celebrare e abbracciare l'altro con la A maiuscola. È stato felice di provare la canzone insieme a Yaron, il contrabbassista della sua band. Quando ha iniziato a impararla ha fatto fatica, ha dovuto lottare, è stata l'unica occasione in cui l'ho visto faticare, mi ha detto che era più facile suonare Charlie Parker. Questo, come dicevo, a causa della melodia, che a prima vista sembra piuttosto monotona, mentre in realtà non è mai uguale a se stessa. Il risultato finale è stato splendido, si è messo lì a suonare e lo faceva così piano che nella stanza si riusciva a malapena a sentirlo. Si sentiva solamente nel microfono, in pratica respirava la melodia. È stato così bello che, non mento, i miei occhi erano umidi. Ho detto al telefono ad Amal Murkus, la cantante, che volevamo fare la canzone, e lei ne era entusiasta, poi ho parlato con Nizar Zreik, autore del brano, una persona ottima, pregandolo di perdonarmi per aver interpretato il suo pezzo in un modo un po' distorto, una scelta non intenzionale ma un modo di riconoscerne l'importanza, sperando che la cosa venisse intesa nei modo giusto. Lui mi ha semplicemente risposto che era splendido il solo fatto di aver scelto la sua canzone, mi ha ringraziato e mi ha detto che ero libero di inciderla come meglio credevo. E così l'abbiamo messa alla fine di questo album così dannatamente lungo. Ho realizzato, magari qualcuno si augurerà che sia l'ultima volta che lo faccio, un cd totale, definitivo, che tuttavia è venuto fuori così lungo per una sorta di buffa casualità.

È vero, è un disco piuttosto lungo, però hai voluto inserire, all'incirca a metà scaletta, una lunga pausa. Nostalgia per il vinile?

Ho dovuto affrontare con la musica lo stesso problema che Alfie ha affrontato con l'artwork e la grafica. Abbiamo cercato di sviluppare Cuckooland in un contesto molto specifico, quello dell'lp. Alfie ha sviluppato l'idea dell'aspetto e della sensazione dell'lp, mentre io ne ho sviluppato l'estetica musicale, che è piuttosto organica. L'idea è quella di due metà che non sono esattamente delle metà, non sono identiche. Molte cose in natura prevedono due parti non uguali ma complementari: due occhi, due sessi, ying e yang, e così via. Presentarsi con un cd intero era troppo, un cd è come un battito di ciglia irrealmente allungato. Non posso farci nulla, è un formate che non mi piace. Non è un problema per le generazioni più giovani, ma per me continua a essere qualcosa di simile al salto che devono affrontare i registi quando passano a una nuova forma di tecnologia. Quando arrivano nuovi strumenti tecnici, questi rappresentano in qualche modo un'opportunità, ma d'altra parte, se fino a quel momento hai girato in bianco e nero, la situazione diventa drammatica perché hai troppa libertà, la disciplina di cui avevi bisogno se n'è andata. Così ho cercato di organizzare la musica secondo due metà complementari. Allo stesso tempo Alfie si è concentrata a pensare non una versione ridotta della copertina di un lp, ma una presentazione fisica della musica comunque insolita per un cd, e che allo stesso tempo potesse funzionare con quel formato. È quello che abbiamo cercato di fare, una scelta che non riguarda solo la musica ma l'album nel suo insieme.

"Cerco semplicemente le note più belle", dice a un certo punto Wyatt nella chiacchierata con il nostro Besselva Averame, citando Charlie Parker, e in un nessun modo una singola frase potrebbe meglio riassumere una vicenda artistica (con quest'uomo cui non si può non voler bene, persino al di là del giudizio che si dà sulla musica, dire di una "carriera" sarebbe davvero fuori luogo) a questo punto ormai quarantennale. Tanto è difatti passato dacché il Nostro in quel di Canterbury (Simon Langston School) cominciò a dividere con il compagno di studi Hugh Hopper l'amore per il jazz passionale e spesso fuor di ogni schema conosciuto di Charles Mingus, di Ornette Coleman, di Thelonious Monk, di Cecil Taylor e presto anche un gruppo, che si sarebbe chiamato dapprima Wilde Flowers, in onore di Oscar Wilde, e poi Soft Machine, in onore di William Burroughs. Calderone in cui al fuoco dei liberati anni '60 bollivano jazz e pop, rock speziato di acido, blues e avanguardia, i Soft Machine con Wyatt gireranno l'America al seguito di Jimi Hendrix e confezioneranno tre album mirabili e diversissimi, in un affascinante tragitto che, partendo dal solido terreno della psichedelia ancora prossima al beat del primo e omonimo, li farà immergere, dopo i surreali voli di Volume Two, negli elettrici mari di Third, in cui al quel punto solo Miles Davis aveva nuotato. Si era fatto il 1970, le strade si separavano ed era il nostro eroe a trarne giovamento. Ove i Soft Machine si sarebbero cristallizzati, una volta esaurito il flirt con il free e Davis, in una fusion alla lunga frigida, Wyatt nel breve arco di un quinquennio avrebbe inscenato altre due o tre rivoluzioni, licenziando alcuni degli lp più arditi e poetici che la storia del rock ricordi. Se i due a nome Matching Mole, l'omonimo e Little Red Record (rispettivamente 1972 e 1973), possono essere visti come una capricciosa e melanconica estensione di Volume Two, l'esordio solistico The End Of An Ear a trentatre anni dalla pubblicazione è ancora un UFO che non si sa da che parte cominciare a maneggiare, collage in sempiterna mutazione di voci che si rincorrono fra tappeti di rumori e sbuffi fiatistici, pianoforti disposti al sentimentalismo e percussioni disposte all'impossibile. È probabilmente il primo disco cui si possa applicare l'etichetta "post-rock" e rimane uno dei più astrusi o (dipende dai punti di vista) entusiasmanti. Proibito in ogni caso non farci i conti.

Ma per quanto mi riguarda è Rock Bottom, AD 1974, l'album che ha riservato per sempre a Robert Wyatt un cantuccio nel mio cuore, con le sue melodie tanto minimali quanto sofisticate e i suoi suoni avvolgenti e liquidi, di acquarellistica delicatezza. Inclassificabile quanto il suo predecessore ma tanto più gentile nel porgersi, con una grazia che commuove, infantile e saggia nel contempo. Un bizzarro incidente era costato nel frattempo a Wyatt, e per sempre, l'uso delle gambe. Non avrebbe mai più potuto suonare una batteria canonica, lui che del rock era stato fra i batteristi più notevoli, e negli anni la sua condizione lo avrebbe portato a diradare assai i concerti e poi ad abbandonarli del tutto (risale al 1981 la sua ultima apparizione pubblica, con le Raincoats). Ma non gli avrebbe naturalmente impedito di restare artista immane. Benché la sua evoluzione dopo l'ultima e straordinaria svolta di Rock Bottom si sia a ben sentire arrestata e questo già dall'ognimmodo meraviglioso Ruth Is Stranger Than Richard, tangenziale al predecessore e datato 1975. Da allora Wyatt è stato a volte capace di incantare, ad esempio con la sequela di singoli per Rough Trade a cavallo fra '70 e '80 e con qualche pagina di quello che fino a pochi giorni fa era il suo ultimo lavoro (Shleep, 1997), ma non più di stupire, procedendo la sua arte per iterazioni differenziate da sfumature e nulla più. Nondimeno: come rinunciarci? Svetta dalla paralizzata cintola in su sull'aridità emozionale di troppa dell'altra musica odierna.

Eddy Cilìa

|